من السهل أن ننجرف وراء الزخم الإعلامي المشحون بالمشاعر والعواطف التي لا نملك إلا أن نكون من المتأثرين بها لكونها تلامس أهم أملاكنا الوجدانية… وهي مبادئنا ومعتقداتنا. فنحن نتأثر بشدة -في غالبيتنا- عندما نسمع أو نقرأ أو نشاهد ما يقدم لنا على أنه حديث عقائدي أو وطني أو عاطفي وذلك حسب ميولنا وحسب ما نشأنا عليه من أفكار.نحن في الكويت مثلا لدينا حس وطني عال قد نستغرب عندما نكتشف بأنه غير موجود لدى شعوب أخرى، ففي بريطانيا مثلا لا تشاهد العلم البريطاني مرفرفا إلا فوق المباني الرسمية… كمراكز الإطفاء مثلا، ولا يتشجع الإنجليز لرفع أعلامهم إلا وقت كأس العالم… ونحن نتحدث هنا عن العلم الإنجليزي وليس البريطاني! من المناظر النادرة التي شهدتها مؤخرا في بريطانيا هي انتشار العلم البريطاني في لندن تحديدا خلال أيام معدودة أثناء الاحتفالات بزواج الأمير ويليام. من ناحية أخرى فإن هناك بعضا من البريطانيين يمقتون ذلك العلم لكونه رمزا للاستعمار والتسلط، ليس معنى ذلك أن البريطاني يكره وطنه! ولكن ما أقصده هنا هو أن تقدير البريطاني للشعور “الوطني” يختلف عن تقديرنا نحن.

الكويتي من ناحية أخرى متشبع بما يطلق عليه اسم “الوطنية” ومتخم بها، فالكويتي على سبيل المثال قد يصعب عليه تقبل فكرة أن يترك وطنه ويهاجر للعيش في وطن آخر (وإن كان هذا الأمر عرضة للتغير في ظل الظروف المعاصرة… وذلك موضوع آخر) لكونه نشأ على فكر قومي يعتبر البعد عن الوطن نوع من الخيانة له لأن خيرنا يجب أن يبقى في ديرتنا و”دهننا في مكبّتنا”، وثانيا لأنه عاش في ظل رخاء يحسده عليه الكثيرون إنطلاقا من مبدأ ديرتنا التي “فيها اللي نبي”، وأضف لذك سلسلة طويلة من الأغاني والمقولات التي نشأ عليها الكويتي كـ”عمار يا كويتنا”… “كلنا للكويت”… “وطن النهار” و”وطني حبيبي”، بينما لو بحثت في الأغاني الوطنية البريطانية لما وجدت أيا منها منذ أيام الحرب العالمية الثانية، شخصيا لا أعرف من الأغاني الوطنية البريطانية سوى نشيدة “ليحفظ الله الملكة“… بالأضافة للأغنية التي انتشرت أيام كأس العالم الأخير طبعا.

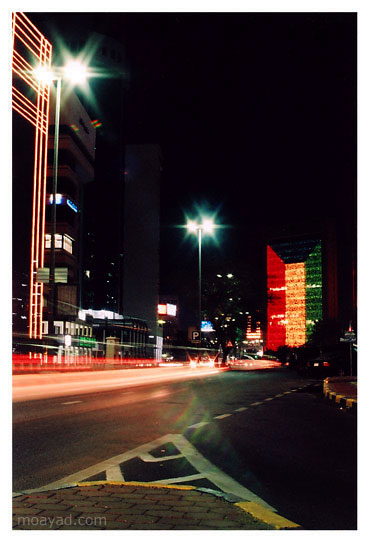

يتعزز هذا الحس الوطني العالي لدينا لأسباب عديدة أبرزها هو حداثة شعور الانتماء الوطني لدينا، فعمر كيان مثل الكويت يعتبر صغيرا نسبيا ولا يتعدى بضع مئات من السنين عاش أهل المنطقة قبلها متنقلين إما بحريا أو صحراويا، لذلك فمبدأ الإستقرار لديهم حديث النشأة إذا ما قورن بالمناطق ذات التاريخ الحضاري الراسخ، واهتزاز ذلك المبدأ “الوطني” في عقلياتهم يسبب لهم نوعا من “القلق الحضاري“. أضف لذلك حالة الكويت الخاصة بسبب موقعها الجغرافي وتاريخ نشأتها والتهديد خارجي الدائم الذي يهدد وجودها. لتلك الأسباب نجدنا مندفعين في التركيز على وطنيتنا ومحاولة زراعتها في صلب ثقافتنا. كمثال على حالة “القلق الحضاري” لدينا نلاحظ التركيز على استخدامنا للفظة “دولة” قبل ذكر اسم “الكويت” في المحافل الرسمية، كقول “تلفزيون دولة الكويت” أو “إذاعة دولة الكويت” الأمر الذي تم استحداثه بعد التحرير من الغزو العراقي مباشرة… وذلك على خلاف جملة “هنا الكويت” التي ظل يشتهر بها البث الإذاعي الكويتي لعقود طويلة.

والسؤال الذي يطرح الآن… ما المشكلة في كوننا وطنيين؟

شفيها يعني؟ أليست الوطنية شيء زين؟!

بالتأكيد، “الوطنية” تعتبر واحدة من القيم الجيدة، فهي دافع للعطاء والتضحية في سبيل غاية أكبر (رغم أنها ليست القيمة الوحيدة أو الأهم… ولا يجب أن تكون)، ولكن إن حدثت مبالغة في تقدير تلك القيمة الوطنية فإنها ستتحول إلى طاقة هدامة!

كيف تنقلب الوطنية علينا؟

الفكر الوطني بحد ذاته هو فكر إيجابي ويأتي بدافع الحب والعاطفة تجاه الوطن… لا خلاف على ذلك، ولكن كيف ومتى تتحول الوطنية إلى قيمة سلبية؟

تبدأ الوطنية بالتحول للسلبية عندما تنتقل روح هذا الشعور النبيل إلى إحساس بالتفوق على الآخر [1. الآخر: هو من مصطلحات النظرية الاستشراقية ويعني الشعب أو الفئة أو العرق المختلف عن ما ننتمي إليه] ، وهذا “الآخر” قد يكون جنسية أخرى أو مذهب آخر أو طبقة اجتماعية أو عرق أو حزب أو قبيلة غير التي ننتمي إليها، في هذه الحالة فإن مبدأ الوطنية سيتحول إلى مبدأ آخر… وهو “القومية”.

ما الفرق بين الوطنية و القومية؟

تشترك الوطنية (Patriotism) و القومية (Nationalism) في كونهما مبدأين يدعوان إلى أن يربط الحب الأفراد بوطنهم، أما الفرق بينهما -باختصار شديد- فهو أن القومية تتجاوز الوطنية لتسعى إلى توحيد صفوف الأفراد ذوي العرق أو اللغة أو التاريخ المشترك وذلك بهدف تحقيق مصلحتهم وغرض تفوقهم على الغير، والخط الفاصل بين المصطلحين كما نرى دقيق… ولكن أثر هذه الاختلاف كبير وخطير !

يكفي القول أن من أخطر منتجات الفكر القومي هي فكرة العنصرية والتفوق العرقي، وهذه الفكرة كانت أساس حزب العمال “القومي” الاشتراكي الألماني… والمعروف أيضاً باسم الحزب النازي!!

هل معنى ذلك أننا سنتحول إلى نازيين؟!

إننا لسنا بانتظار أن نتحول إلى نازيين وعنصريين… لأن العنصرية أصبحت جزءا منا ومن ثقافتنا بالفعل دون أن نشعر، فنحن أصبحنا نمارسها بشكل يومي مع تقبلنا لها بكل حسن نية!

لست أبالغ في رؤيتي هذه فالناتج الثقافي للقومية الكويتية أصبح شيئا دارجا وملحوظا في لغتنا المستخدمة. ضع في حسابك أن تلك القومية الكويتية ليست وليدة يوم وليلة بل هي نتاج تراكمات ثقافية على مر العقود، قد تكون بدأت خلال فترة الرخاء الاقتصادي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين واستمرت إلى يومنا هذا [1. يمكنك الرجوع لموضوع “ثقافة السور في العقلية الكويتية” لمزيد من التفاصيل]، لكن يجب الأخذ بالحسبان أيضا بأنني لا أعتقد بأن العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد الذي أدى إلى ظهور واستمرار تلك القومية الكويتية، فتلك القومية أصبحت جزءا أصيلا من النسيج “الثقافي” الكويتي ولا يمكن عزلها دون الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بها… الكلام قد يبدو معقدا لكن يمكن تبسيطه.

من الزلمات إلى الطراثيث

تعتبر اللغة واحدة من أهم الدلائل الثقافية لفكر المجتمع، لذلك قيل “من تعلم لغة قوم أمن مكرهم”، لأن اللغة وخباياها يمكنها أن تخرج لنا الكثير من خبايا أي شعب من الشعوب. لدراسة تأثير القومية الكويتية يمكننا الرجوع لتحليل المطلحات اللغوية الدارجة في وصف “الآخر”. في المجتمعات المتمدنة هناك حذر كبير -على الأقل عند التعامل الإعلامي- عند وصف الأقليات أو الثقافات الأخرى، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يعتبر اليوم من المحرمات استخدام لفظ “الأسود” في وصف سمر البشرة… لذلك يتم استبدالها بلفظة “الأمريكي الأفريقي”، كذلك الأمر مع “الزنجي” أو “الأحمر” والتي تم استبدالها بلفظة “الأمريكي الأصلي”… و هلم جرا.

نحن بالكويت لا نتوانى ولا نتحرج من وصف أسمر البشرة بلفظ “الخال” أو حتى “العبد“، ليس فقط باللغة الدارجة.. بل حتى إعلاميا ومن خلال الدراما التلفزيونية أو المسرحية، والمسألة ليست مسألة لفظة لغوية وحسب… فاللغة ليست سوى انعكاس لحالة المجتمع الذي ينظر لذلك “الخال” على أنه شخص “مختلف” على أقل تقدير!

قس على ذلك سلسلة المصطلحات والمسميات العرقية والطائفية ابتداء من “الزلمات“، المصاروة“، “الكواولة“، “العجم (العيم)”، “القيز“، “الجنقل“.. وانتهاء بـ”المزدوجين” و”الطراثيث” وحتى “الماك تشيكن“!

قد يقول قائل بأن ما تلك إلا مجرد دعابات ومادة “للنكت” البريئة! وذلك حتى لو كان صحيحا (وهو غير صحيح برأيي وفي كثير من الأحيان يتجاوز مجرد الدعابة) فإن ذلك لا ينفي كونها مصطلحات طائفية وعنصرية في جوهرها. فالنكتة التي تصور المطيري النذل أو الحساوي البخيل أو العازمي أو الهندي أو الصعيدي الغبي هي بالأساس انعكاس لنظرة “تعميمية” أو “صورة نمطية” للخلفية الثقافية للموصوف سواء قيلت بحسن نية أم لا، فالنكتة بحد ذاتها في جوهرها رسالة اجتماعية وانعكاس لحالة المجتمع وليست لفظا اعتباطيا دون أصل، وهي تعتبر مثالا اوردته هنا لأبين كيف أن اللغة -وهي أحد مكونات الثقافة- قد تشربت لدينا في الكويت بالمصطلحات العنصرية… وهي بذلك دليل على عنصريتنا اللاواعية.

لكن وطنيتنا تدعو إلى توحدنا.. فهي الحل

مرة أخرى أعيد التأكيد علي أني لا اقصد بأن الوطنية بحد ذاتها هي شيء سيء أو مدمر ويقود للنازية بشكل مباشر، لكن ما اقصده هو أن التعامل مع الوطنية يجب أن يتم بحذر وتعقل لا بـعاطفية وحماس… على الأقل ليس دائماً.

هناك مقولة بأن “القومية قبل الاستقلال هي شيء جيد… بعد الاستقلال شيء سيء!“، فالوطنية أو القومية بين أفراد شعب ما تألف بين الصفوف وتوحد الأفراد ذوي العرق أو اللغة أو التاريخ المشترك في وجه أي تهديد خارجي، لكن استمرار فرض نفس النظام الوحدوي بعد الاستقلال جاء بنتائج وخيمة تاريخيا في مختلف بقاع العالم الثالث… وما تلك النتائج عنا ببعيد إذا ما تأملنا ما جرته القومية العربية علينا من دمار وتخلف وحروب وانقلابات منذ فترة الاستقلال وحتى اليوم.

الشماعة

انتشر بعد تحرير الكويت بفترة قصيرة مصطلح “شماعة الغزو“، ويقصد بهذا المصطلح إرجاع أي خلل حاصل في البلد لسبب جاهز… وهو الغزو العراقي لدولة الكويت، والحديث هنا عن أي خلل… سواء كان ماديا كخراب المنشآت أو تردي حال الخدمات أو معنويا كانتشار العنف أو ارتفاع معدل الطلاق أو حتى انتشار “الجنوس”! أسهل جواب في مادة الاجتماعيات أو التربية الاسلامية لسؤال “علل” لمشكلة ما كان أمران: “الغزو العراقي الغاشم” و”ضعف الوازع الديني”! تجسد الغزو على شكل “شماعة” كان أمرا طبيعيا في البداية لأن حدثا جليلا كالغزو أحدث تغييرا في المعايير التي نقيس بها أمورنا الاجتماعية والسياسية، أصبح هاجس الغزو ذو تأثير يقترب من تأثير الدين ذاته من حيث القوة!

يمكنني القول بأنه بعد عشرين عاما من الغزو العراقي لدولة الكويت مازالت تلك الشماعة مغروسة بالجدار الكويتي ليتم الإشارة لها أو حتى التهديد بها من حين لآخر كلما دعت الحاجة، قد يكون حمل الثقل المعلق بتلك الشماعة قل… لكن ما حملته تلك الشماعة لا ينفك التذكير به بالخطاب الإعلامي الرسمي والشعبي، ويتضاعف التأثير “الشمّاعي” عند مزجه بالقضية “الوطنية” التي تحدثنا عنها أعلاه ليتشكل من اختلاطهما محلول مركز من “المخدر الثقافي”!

المخدر الثقافي

قد يكون كل ما سبق تمهيدا لما سيأتي من كلام، لكنه تمهيد ضروري جدا لتتضح لنا الصورة الكبيرة لوضع الكويت الثقافي والسياسي.

ما هي أشهر أنواع اللحمة في الكويت؟ اللحمة العربية؟ الاسترالية؟ المشوية؟ المفرومة؟! ولا واحدة منهم، أشهر لحمة لدينا سمعة هي اللحمة الوطنية 🙂 ! لا يكاد يخلو أي خطاب سياسي -رسميا كان أم شعبيا- من ذكر اللحمة الوطنية والتكاتف الاجتماعي ووحدة الصف، نسمع هذه المصطلحات بشكل يومي من قياداتنا السياسية ومن نوابنا ونشطائنا السياسيين… ومؤخرا لا تمر ساعة على التايم لاين في تويتر دون أن نقرأ تويتة تحتوي على إحدى هذه المصطلحات! الكل لدينا أصبح “وطنيا” وحريصا على “مصلحة الوطن” وبالتأكيد… على “لحمتنا” الوطنية. والنقطة التالية لذكر اللحمة؟ هي طبعا التذكير بتكاتفنا في وجه المحن التي ألمت بنا والتي -طبعا- أشدها كانت محنة الغزو الغاشم وكيف وقف الجميع سني وشيعي وبدوي وحضري صفا واحدة في مواجهة المصاعب ولم يستطع المعتدي تفريق ذاك الجمع. بعد ذلك يتم التلويح بما يحيط بنا من أخطار وبالأزمات المتكررة التي تعج بها المنطقة وكيف أن “لحمتنا” هي السد المنيع والحصن الحصين ضد هذه الأخطار والأزمات، كم مرة سمعنا هذا الخطاب خلال العشر سنوات الماضية؟

شفيها لحمتنا الوطنية؟ ما فيها شي… أشهى من اللحمة البتللو 🙂 ، ليس هناك أدنى شك بأن اللحمة الوطنية هي المكون الأساسي لجميع وصفات الاستقرار السياسي والاجتماعي، لكن التركيز على فكرة اللحمة بالشكل الحاصل يؤدي إلى أمران خطيران:

أولا، أنا متأكد بأن نية من يطرح فكرة اللحمة الوطنية صافية وليس له من ورائها أي مآرب خفية، ولكن أدبيات من يقوم بطرح هذه الأفكار تتميز غالبيتها العظمى بضعف الأسلوب والافتقار للأسس الإعلامية العلمية الصحيحة. تكرار ذات المصطلحات والعبارات والأفكار مرة تلو أخرى لا يؤدي بالضرورة لترسيخ الفكرة… بل قد يأتي ذلك التكرار بنتائج عكسية! ترديدنا لعبارات الوحدة والتآلف ونبذ الطائفية والقبلية و”بدو وحضر سنة وشيعة كلنا كويتيين” تزرع في عقلنا الباطن فكرة أن هناك “كارثة” واقعة وحقيقية… وتظل تنفخ في هذه الكارثة داخل رؤوسنا دون أن ندري حتى نبدأ بتصديق وجود تلك الكارثة. تصديق وجود الكارثة يؤدي إلى تهيئة الجو وإيجاد البيئة المناسبة لها، هي عملية “جذب” كما يقول أهل التنمية الذاتية، إن استمريت بالتفكير بمشكلة غير موجودة فإنك تقوم بجذبها لك حتى تصل لك بطريقة أو بأخرى، أو كما يقول المثل “اللي يخاف من العفريت يطلعله”!

الكلام هنا ليس سحرا ولا خزعبلات، بل إن أساسه هو نظريات علمية اختبرها علماء النفس والاجتماع وتيقنوا من صحتها. فعلى أرض الواقع فإن من يستمر بالتفكير “بالمصلحة الوطنية” فإنه لا إراديا سيبدأ بالبحث عن من يظن بأنهم “أعداء” الوطن! فكيف أكون وطنيا أذود عن مصلحة الوطن دون أن أعرف من هو “المُذاد” منه؟! وجود خطر خارجي يهون المسألة، لذلك نرى الولايات المتحدة مثلا لا تستطيع العيش دون عدو خارجي… النازية تارة والشيوعية تارة والإرهاب تارة آخرى، لكن الخطر الخارجي ليس موجودا دائما… لهذا السبب الإثارة القومية بعد الاستقلال شيء سيء كما ذكرنا.

“أنت وطني وحريص على وحدة الصف”… هكذا وبهذا الاسلوب يتم توجيه الخطاب الإعلامي لي، تمام؟ ألحين… ما دمت أنا وطني… فلابد من أن على هذه الأرض من هو “أقل مني وطنية”… “ولا ليش قاعدين يقولون لي إني لازم أكون وطني؟ معناته في ناس غيري مو وطنيين! لو كنا كلنا وطنيين جان ما وجهو لنا هذا الخطاب… صح ولا لأ؟! في ناس شياطين قاعدين يعيثون فسادا بالبلد! قد يكونون خونة أو مصلحجية أو سراق للمال العام أو “قبيضة” أو “مؤزمين”… قد يكونون نوابا أو تجارا أو عساكر أو حتى رئيس مجلس الوزراء ذاته!”.

لا تلام إن كنت فكرت بنفس الأسلوب المذكور بالفقرة السابقة! هذه هي إحدى الطرق التي يعمل بها عقل الإنسان… وهي إحدى تفسيرات ما يطلق عليه اسم قانون الجذب. تبدأ لا إراديا بتحليل الخطاب الذي وجه لك وكأنه تحذير لك بوجود مشكلة، بعد ذلك تبدأ بالبحث عن أسباب تلك المشكلة، ثم تنتقل لعملية “التأشير” على مسببي المشكلة! فلان وفلان وفلان هم من يثيرون الفتن بالبلاد! الجماعة الفلانية هي بؤرة الفساد! إنهم المتشددون… إنهم العلمانييون… إنهم الانبطاحييون… إنهم الطائفيون… إنهم… إنهم… إنهم… ! فليرحل فلان! فلتسقط الحكومة! حلّو المجلس! غيرو الدستور!! إلا الدستور!!! أنا مو وطني؟ أنا مو حريص على مصلحة الوطن؟ ما أحب الكويت؟ أنا لم أمقت فلان ولم أحارب جماعته إلا لأني أحب الكويت!… ومنهو مثل الكويت؟!

وهنا ننتقل للسبب الثاني لخطورة التركيز على فكرة اللحمة الوطنية، فكما قلنا أولا أن تكرار الفكرة دون دراسة وفهم قد يؤدي لإثارة عكسية لها، ثانيا، فإن التركيز على اللحمة الوطنية (أو الوطنية بشكل عام) يظهرها بمظهر الحل السحري لجميع مشاكلنا… وهذا أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة!

نرجع هنا لمبدأ الشماعة، فكما كنا في فترة بعد الغزو نعلق جميع مشاكلنا على شماعته أصبحنا اليوم نعلقها على شماعة الوطنية… والوطنية من مشاكلنا براء، أطغى الطغاة كانو يتشدقون بالوطنية ومصلحة الوطن… وإن نظرنا للأمور من وجهة نظرهم فإنهم محقون! كما يقول نزار قباني في السيرة الذاتية لسيّاف عربي:

أيها الناس:

أنا الأول والأعدل،

والأجمل بين جميع الحاكمين

وأنا بدر الدجى، وبياض الياسمين

وأنا مخترع المشنقة الأولى، وخير المرسلين…

كلما فكرت أن أعتزل السلطة، ينهاني ضميري

من ترى يحكم بعدى هؤلاء الطيبين؟

من سيشفى بعدى الأعرج، والأبرص، والأعمى…

ومن يحيي عظام الميّتين؟

من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟

من ترى يرسل للناس المطر؟

من ترى يجلدهم تسعين جلدة؟

من ترى يصلبهم فوق الشجر؟

من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر؟

ويموتوا كالبقر

كلما فكرت أن أتركهم

فاضت دموعي كغمامة..

وتوكلت على الله

وقررت أن أركب الشعب…

من الآن… إلى يوم القيامة…

وعليّه! مسكين… وايد يحب هالوطن ويحرص على مصلحة أولائك الطيبين 🙁 ، وعلى فكرة… إن كنت تفكر بجلد جماعة التأزيم السياسي أو صلب جماعة سراق المال العام فحالك لا يختلف كثيرا عن حال هذا السياف العربي! هو وطني وأنت وطني… كلاكما تؤمنان بأن الوطنية الحقة تحتم عليكما اتخاذ “إجراء” تجاه ذلك الآخر، تلك هي الفكرة السحرية التي تزرعها ما يطلق عليها اسم “الوطنية” في رؤسنا دون أن ندري. تلك هي “الوطنية” التي نسمعها في إعلامنا وخطاباتنا ونغني لها وننشد لها الأشعار، تلك هي وطنية “اللحمة” ووحدة الصف، هي نفس الوطنية التي اعتبرها الحكام المخلوعون ملهمتهم للبقاء بالسلطة.

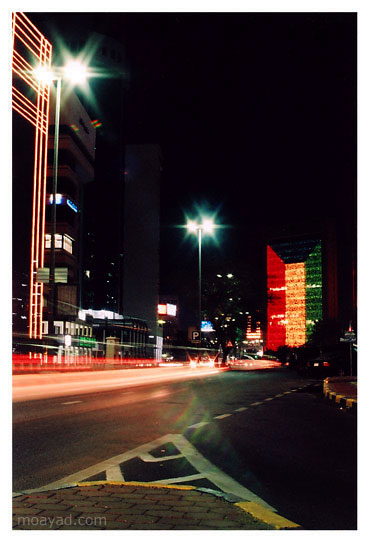

التعرض المستمر للرذاذ الوطني سبب لنا حساسية مفرطة تجاه كل ما نظن بأنه ضد “المصلحة العامة”، النتيجة هي أننا جميعنا أصبحنا ساسة نبحث عن تلك المصلحة، وأصبح انجرافنا السياسي سهلا عند التعرض لأي مثير لتلك الحساسية. الأمر ليس له علاقة بكوننا عرب أو “حارّين”، وليس له علاقة بالتدخلات الخارجية أو المؤامرات التي تحاك ضدنا، بل السبب هو أننا ضيقنا الخناق على ثقافتنا. كل منا جلس في مكانه وأخذ يفكر في وطنه حبيبه… وطنه الغالي… وطن النهار، يفكر في دانته… حياته ودنيته ، يفكر في أحلى بلد… أغلى بلد، يتغنى بحريته وديموقراطيته وحكمة حكامه، وربما يتحسر على ماضيه الجميل الزاهر، ومرة أخرى يتسائل بينه وبين نفسه… منهو مثل الكويت؟

تخيل معي الوضع: كل منا صور للكويت صورة جميلة من منظوره و برؤيته… لكنه ظل ينظر لتلك الصورة الجميلة وهو جالس في مكانه. الشخص الجالس بمقربة منه قام برسم صورة أخرى لحبيبته الكويت ولكن من زاوية أخرى وبألوان مختلفة. عندما التفت أحدهم لصورة الآخر لاحظ اختلافها عن صورته… فتذكر “اللحمة”… فثارت ثائرته! أصبح الإثنان لا يريان إلا مدى قبح صورة الآخر وعدم تماشيها مع صورته، أخذ الإثنان يتهمان بعضهما بالأنانية والحقد بل وحتى العمالة أو التأثر بمن هم ليسو منا وفينا. اختلف الإثنان مع شخص ثالث ورابع وخامس صوروا للكويت صورا جميلة بألوانهم ومن زواياهم، اختلفوا من يحب الكويت أكثر! ومن صور للكويت صورة أجمل، ما لم يدركه الجميع هو أنهم لو أخذوا خطوات قليلة للوراء ونظروا للصورة الكبيرة التي قاموا معا بتشكيلها لوجدوا بأنها أجمل وأزهى وأكبر وأعظم من عمل كل فرد منهم بمفرده!

مشكلتهم الأساسية هي أنهم فهموا اللحمة الوطنية بشكل حرفي كما صورتها لهم الأشعار والغناوي والشعارات الإعلامية والسياسية… وطن واحد وشعب واحد… الكل فيه سواسية لا يتفرقون حتى بأحلك الظروف! لم يدركوا بأن كونهم سواسية لا يعني كونهم متشابهين شكلا ولونا ومنظورا وذوقا.

مشكلة إعلامنا وخطابنا السياسي هو أنه كون لدينا ثقافة ضيقة الأفق… بحسن نية ربما. حاول تحفيزنا على أن نتجاذب عن طريق رشنا بمثيرات الوطنية، ولكنه لم يدرك بأن ذلك مستحيل! فبدلا من أن نتجمع كلنا في كتلة واحدة (كما كان يتصور) تكلكعنا على شكل بقع هلامية تتلاصق حينا ولا تلبث أن تنفصل وتصطدم بغيرها بحركة عشوائية، وهذا هو واقعنا الحالي، بقع هلامية! فهل رش المزيد من المحفزات الوطنية سينفع؟ ليس ذلك حلا… الحل ليس بتحفيز التجاذب بل باحترام التنافر!

ليس حلا أن يجلس الجميع في بقعة واحدة لينظروا للوطن من زاوية واحدة ويصورنه بألوان موحدة… مستحيل! هذا هو ما حاول أن يفعله هتلر وحزبه القومي!! بل المعقول هو أن يدرك كل واحد منا بأنه مختلف عن الآخر. فكرة أننا جميعنا كويتيون وما عندنا بدو وحضر وسنة وشيعة هي فكرة خاطئة خاطئة خاطئة!! لدينا طوائف… ولدينا قبائل… ولدينا جماعات وملل وتوجهات وكتل…. ولدينا أحزاب (و إن كنا ما نزال نخاف من هذه الكلمة)! ما المشكلة في تقبل ذلك؟! هذه هي تركيبة مجتمعنا… وكلما أسرعنا في تقبل الشتات في هذه التركيبة وتوقفنا عن محاولة لملمتها “تحت لواء اللحمة” كلما كان أفضل.

لنتوقف عن الغناء عن اللحمة… بل لم لا نتوقف عن الغناء للوطن! أقسم بأن الوطن لو نطق لما طلب من أحد قط أي يغني عنه وعن حبه. “إهيا ديرتنا وفيها اللي نبي”… مصيبة هذه الأغنية لكثر ما أخطأنا في تفسيرنا لها! “يا وطن ياللي انولدت من جديد” كانت بمحلها قبل عشرون عاما… أما اليوم فلا معنى لها! “ياللي تحب الكويت لا تقطع الآمال”… ليش تفاول علي؟ “كانت مدينتنا ذهب”… و ستبقى دائما يا كئيب! وغيرها الآلاف من الأغاني “الوطنية” التي كل يظن بأنها موجهة له وحده والتي لا تؤدي إلا إلى زيادة “تكلكع” الشعب، وغيرها التي تزرع بعقولنا صورة كوننا شعب الله المختار المفضل على جميع شعوب العالمين. التلفزيون الرسمي ليس لديه أسهل من أن يملأ ساعات بثه بالأغاني الوطنية وكأنه يحاول تخدير الناس، والمصيبة الكبرى بأن تلفزيون “المعارضة” يبث نفس الأغاني لكي يوحد الناس ضد الفساد والمفسدين، اجتمع الطرفان بالأسلوب واختلفوا بالغايات… والكل بالنهاية لا يملك إلا حسن النية… الأمر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فما فائدة النوايا إن كان أسلوب العمل خاطئ ومتخلف وغير مدروس؟

بدلا من الغناء للوطن لنغن للعمل ولنغن لحب بعضنا… كل بلحنه وطريقته ولهجته… أو حتى بصَمته إن أراد. لا أقول لنضع العاطفة الوطنية جانبا… بل أقول لنضعها في مكانها… في الأعياد الوطنية وقبل مباريات كرة القدم… بس، أما خطابنا السياسي يجب أن يكون عقلانيا ومنطقيا ومطروحا بلغة الأرقام. على ساستنا ومكائنهم الإعلامية أن تحترم عقل هذا الشعب وتقدم له حلولا يدركها بذلك العقل لا بقلبه. نعم هناك فساد ومفسدون… لا نحتاج لمن يخرج علينا ليسب ويلعن فيهم ويخرجهم من ملة الوطن… بل نحتاج لمن يرسم لنا خطة من عدة مراحل توضح لنا كيف يمكن القضاء على هذا الفساد، نحتاج كذلك لشباب يدرك بأن المطلوب هو الحلول… لا التذكير بالمشاكل.

يؤلمني بحق ويوجع قلبي عندما أرى هذه الطاقة الشبابية في الساحات والتجمعات وحتى المدونات وعلى تويتر لا هم لها سوى ترديد نفس كلام الساسة ونفس ما يسمعونه في وسائل الإعلام!! حرام عليكم! لا ألومكم يا شباب… فقد عشتم سنين طويلة مخدرين ثقافيا، لا مدارسكم علمتكم أسس الإبداع ولا مجتمعكم احترم قدراتكم الخلاقة، وها أنتم أصبحتم كأجهزة التسجيل… بعد أن كانت تسمع كلام المعلم أصبحت تسمع كلام الساسة والإعلام وتعيد “تسميعه”. تنتظرون نشرة أخبار التاسعة لتعملوا “رتويت” لأهم ما جاء بها من أنباء، أين شخصياتكم؟ أين ثقافتكم؟ أين فنونكم وإبداعاتكم؟ هل من أبداع في ترديد كلام الساسة كصيحات في الساحات والتجمعات؟ ألا يذكركم ذلك بترديد القصيدة وراء الأبلة/الأستاذ؟ هل من إبداع في تلوين “الأفتار” بلون معين خلال ساعة معينة؟ ألا يذكركم ذلك بموضوع الرسم الشهير “ارسم اللي سويته بالعطلة”؟ هكذا بنيت ثقافتكم للأسف… وهكذا أصبحتم!

المطلوب من الشباب اليوم هو أن يكونوا هم القادة الحقيقيين، هم من يحاسب المقصرين ويقف في وجوههم، هم من لديهم الوعي والإدراك الكافي الذي يؤهلهم لأن يقرأوا ويحللوا وينقدوا ما يوجه لهم من رسائل. عندما يبدأ مهرجان خطابي بأغنية عليهم المطالبة بإيقافها… فنحن أتينا لنسمع حلولا لا أغاني… إذا بنسمع أغاني وطنية عندنا يوتيوب! عندما يتكلم الخطيب عن اللحمة الوطنية عليهم أن يوقفوه ويطالبوه بشرح خطته العملية لحل المشكلة! لا تسمح لأحد أن يزايد على وطنيتك… ولا تسمح لنفسك بأن تزايد على وطنية غيرك، كلكم وطنيين وتحبون أرضكم… ومجرد تفكيرك بأنك أفضل من غيرك عرقا أو فكرا أو توجها سيجعل منك “قوميا” عنصريا بغيضا… مثل هتلر، فهل ترضى بأن تكون هتلرا صغيرا جديدا؟ ثقف نفسك، اقرأ ما يفيدك… لنفسك لا لكي تشعر الآخرين بتفوقك الثقافي عليهم. إن كنت ستعتمد على ما علموك إياه بالمدرسة أو الكلية أو الندوة أو حلقات العلم… فلا بالله رحنا وطي! هذا الموضوع وما فيه من معلومات ما هي إلا أطراف خيوط لمعلومات بسيطة ولكنها هامة جدا وستساعدك على إدراك ما يجري حولك… والإدراك هو أول الخطوات نحو التغيير… والمستقبل بيدك، اتعب على نفسك وركز وانتبه لما هو حولك، كن قائدا واعيا ولا تكن إمعة يحركها الآخرون، والله يعينك و يعيننا.