يوجعني أن أسمع الأنباء في الصباح

يوجعني…

أن أسمع النباح

نزار قباني – هوامش على دفتر النكسة

الأنباء الموجعة قد تنام ولكنها لا تموت، وهي تلاحقنا دون أن نبحث عنها. متأكد بأن جميع شعوب العالم لها نصيب من أنبائها الموجعة، لكننا كعرب مصابون بلعنة أن تتكرر لدينا نفس الأنباء ونصاب بديجافو الألم مرة تلو الأخرى لنفس الأسباب وبنفس الطرق، فيصبح الألم مضاعفا ولا يتعلق بالنبأ نفسه… بل أيضا بشعور قلة الحيلة لعدم مقدرتنا على إيجاد حل لما يتكرر علينا من مصائب.

كلما تجددت أزمة إنسانية لدينا في فلسطين أو لبنان أو سوريا أو العراق أو أفغانستان أو أي منطقة من المناطق التي يتكرر اسمها في نشرات الأخبار يعاد معها نفس الألم، ليس ذلك وحسب، بل يعاد معها نفس النقاش ونفس الأفكار ونفس الحجج والصور والأسماء، حتى أصبحنا لا نفرق بين أزمة وأخرى إلا برقم يبين تاريخها… غير ذلك الرقم ليس هناك اختلاف بينها.

مع كل أزمة نجد أنفسنا مدفوعين ومطالبين بالتفاعل والحديث والدفاع عن من نراه صاحب الحق فيها… وبالطبع صاحب الحق هو نحن… هل في ذلك خلاف! مضطرون لفعل ذلك، فالحياد وعدم الحديث عيب وخيانة وتخاذل، هكذا يقال لنا، فكيف نهرب من ذلك؟ المشكلة التي قد تواجهنا هنا هي سؤال: ماذا عسانا أن نقول؟ كثرة الأزمات وتكرار مواضيعها وصورها استنفدت قدرتنا على التعبير، أصبحنا لا نقدر إلا على التكرار، تكرار أفكارنا السابقة أو تكرار كلام الغير… خاصة في زمن الريبوست والرتويت الذي نعيشه اليوم.

عطسة

عندما يعطس شخص أمامك فإنك لا إراديا تطلب له الرحمة، يعطس ثانية فتعيد الدعاء… بعد خمس عطسات هل ستستمر بطلب الدعاء؟ إن كان جوابك نعم فهل سيكون دعاؤك بنفس الصدق الأول؟ علما أن الدعاء الأول أصلا كان بالغالب أوتوماتيكيا دون إخلاص حقيقي… والأهم من ذلك دون أثر ملموس! فالرحمة من عند الله ينزلها متى وكيف يشاء وليست شيئا ماديا ترى تأثيره مباشرة، بل هو فعل إيماني لا ندرك مغزاه حسيا. بمعنى آخر، عدم ملاحظتك لوجود أثر واضح ومباشر لتفاعلك مع حدث ما، كالعطسة، يمكن أن يصيبك مع التكرار ومع مرور الوقت بنوع من الملل والتبلد الحسي، ملل لا يشبعه إلا أمران: إما توقف العطس نهائيا… أو حدوث نزيف بالأنف!

الاعتياد

الاعتياد على الأنباء الموجعة أمر خطر على كل من قارئ الخبر وعلى المتوجع بالطبع.

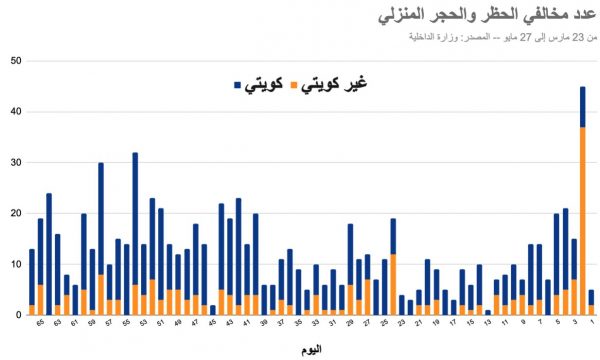

مع كثرة الأنباء الموجعة تدخل عقولنا بمرحلة الاعتياد والتكيف، وذلك أمر يحدث مرارا وتكرارا دون وعي منا. قد نتذكر ذلك أثناء أيام جائحة كورونا، بالبداية كنا نقلق من أرقام الإصابات والوفيات اليومية عندما كانت بالعشرات، ثم ارتعنا عندما بدأت تشير النشرات إلى المئات، لكننا مع مرور الوقت اعتدنا على تلك الأرقام وأصبح نزولها قليلا يشعرنا بالراحة رغم أنها كانت ما تزال أعلى من الأرقام السابقة التي كانت تقلقنا، وتمر الأيام فيصبح الاطلاع على تلك الأرقام ضربا من التسلية اليومية كأننا نتابع نتائج مباريات أو نشرة الأحوال الجوية!

ذلك الاعتياد رغم فظاعته إلى أنه رحمة، هو رسالة من عقلنا يخبرنا بها بأننا بخير، بأن علينا نهدأ ولا نجهد أنفسنا بالتفكير بأشياء لا نستطيع لها تغييرا. وهناك رأي بأن ذلك الاعتياد يعتبر مرحلة من مراحل اضطراب ما بعد الصدمة، ينكر المصاب فيها ما يحدث له وتتنمل مشاعره ويحاول النسيان رغم تراكم الآثار عليه.

يتعامل الناس مع ذلك الاعتياد بطرق مختلفة. هناك من ينسى المصيبة أو يتناساها ويعتبرها أمرا لا يخصه، يحاول أن يعيش حياته بشكل طبيعي، يبتعد عن الأنباء المؤلمة ويركز على حياته الخاصة ويبحث عن المشتتات. حالة التناسي حالة مؤقتة، خاصة في زمننا الحالي. لا يمكنك اليوم أن تنقطع عن العالم وأنبائه، فقبل بضعة عقود كنت تستطيع ببساطة أن تتوقف عن مشاهدة الأخبار بالتلفاز والإذاعة أو عن قراءة الصحف، لكن اليوم تصلك تلك الأنباء من كل مكان. تتصفح أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فتشاهد مقطعا مؤلما فجأة وسط مقاطع الموسيقى والأزياء وحتى فيديوات القطط! وحتى إن تمكنت أنت من الهرب من التعرض لتلك الأنباء فغيرك لا يستطيع… وستصلك الأنباء من أولائك الغير.

أنواع الهم

لا يستطيع الكل أن يتوجهون لمسار التجاهل، فهناك أناس آخرون لا يجيدون العوم في بحره، فتراهم غارقين في ألم تلك الأنباء الموجعة لسبب أو لآخر، وحتى هؤلاء أنواع متعددة.

هناك المتضرر الحقيقي، من تمثل تلك الأنباء قصة حياته اليومية، أو من له علاقة مباشرة بأولائك المتضررون. هؤلاء هم أكثر الناس حرصا على متابعة تلك الأنباء، وأكثرهم حرصا على نشرها، ولا يلامون على ذلك. أيام الاحتلال العراقي لدولة الكويت كان الراديو لا يسكت، ومتابعة الأخبار ونشرها وتحليلها ونقاشها هو الشغل الشاغل للكويتيين، ماذا قال بوش؟ بم “يهدد ويقول”؟ وما رد صدام عليه؟ أخبار الحشود وتنقلات حاملات الطائرات ولقاءات رؤساء الدول ومندوبيهم كانت هي الحديث اليومي لهم… بل حتى مادة تساليهم وتسامرهم. هؤلاء لا يلامون، ولا ضير عليهم، لأنهم يبحثون وسط تلك الأنباء عن بارقة أمل بزوال غمتهم، وأكبر خوفهم أن يتوقف العالم عن الحديث عن قضيتهم، لأنه متى ما توقف فإن ذلك يعني نسيانهم وضياعهم للأبد!

هناك نوع آخر من المتابعين للأنباء، وهم المهتمون بالقضية… أو لنقل المهتمون “بقضية”. لا نستطيع الدخول بالنوايا، فباستثناء الفئة الأولى من المهتمين التي تحدثنا عنها أعلاه فإنك إن سألت أي شخص آخر يتابع الأنباء عن سر اهتمامه فإنه سيخبرك دون تردد بأنه من جماعة “القضية”، سيقول ذلك بإخلاص وصدق لأنه يؤمن حقا بأنه بالفعل يهتم بالقضية لذاتها… حتى إن لم يكن كذلك حقا وصدقا! لن يخبرك أحد بأن اهتمامه ذلك له فيه أغراض أخرى إلا ما ندر.

لا نستطيع حصر أسباب الاهتمام بالقضية فهي كثيرة جدا ومعقدة. العرب والمسلمون مثلا يشعرون برابطة فكرية أو عقائدية أو ثقافية تشعرهم بأنهم جزء من حقيقي منها، شعور بأن من يتعرض للعنف أو الظلم هو أحد أفراد عائلتهم، بأن ما يصيب إخوانهم يصيبهم هم، هم من يتعرض للعنف والظلم… حتى لو كان ذلك -واقعيا- غير صحيح. فما الذي يربط عربي بالجزائر أو مسلم في ماليزيا بالفلسطينيين أو الأفغان مثلا؟ سياسيا وجغرافيا واقتصاديا واجتماعيا هم منفصلون تماما ولا قرابة بينهم. لكنهم كعرب ومسلمين تربوا ونشأوا على فكرة أنهم جماعة واحدة، اكتسبوا ثقافة مفادها أن “نصرة” الأخ واجب عليهم، ينصرونه عندما يكون مظلوما… أو حتى ظالما في بعض الأحيان… حرفيا… وليس ليس نصرة الظالم بتقويم مساره كما هو التعريف السليم لنصرة الظالم (تلك نقطة تحتاج لمقال منفصل!). اهتمام هذه الفئة -رغم عدم منطقيته العلمية- أمر قد يستغربه من هو ليس على اطلاع على ثقافة هؤلاء الناس والمبادئ التي زرعت فيهم وبمجتمعاتهم على مدى سنين وقرون طويلة، بل حتى الأجيال الجديدة من تلك المجتمعات قد تستغرب اهتمام أهاليهم الكبار ذاك، ولا يستوعبون الأمر إلا بعد رحلة طويلة من التثقيف والتنشئة التي تسعى لإلباسهم صلة القرابة اللادموية تلك. خلاصة الأمر، أن هذه الفئة من المهتمين بالقضية يعتبرون أنفسهم كأنهم جزء حقيقي من الفئة السابقة ممن يعانون المعاناة الحقيقية، وربما يشعرون بسبب تلك “القرابة” بأن الدور قد يكون عليهم تاليا في حال سكوتهم عن ظلم إخوانهم، خوف من أن يؤكلوا يوم أكل الثور الأبيض، وإن كان في وقتنا الحالي ومع انفتاح العالم على بعضه البعض… لا أحد في مأمن (كما سنذكر لاحقا) مهما تعددت ألوان الثيران.

فئة أخرى من المهتمين بالقضية هم من لديهم إدراك بأن القضية بحد ذاتها… لا تهمهم ولا تتعلق بهم. نلاحظ ذلك بشكل كبير لدى “الأجانب”، أو حتى الأجانب من بعض العرب والمسلمين ممن لا يؤمنون حقا برابطة الدم الوهمية التي يختص بها أفراد الفئة السابقة. الاهتمام هنا نراه ينتهج النهج العقلي أو الفلسفي، أي يكون راجعا لفكرة الحق مثلا أو العدالة أو كنوع من محاولات تقويم مسار الإنسانية وما إلى ذلك. كثير من الفلاسفة والمفكرين حملوا لواء الدفاع عن المظلومين والمستضعفين على مر التاريخ، تبنوا قضايا قد لا تخصهم شخصيا ولا تنتمي لمجتمعاتهم. عندما نتحدث عن الفلاسفة والمفكرين والمثقفين فنحن لا نخص هنا الكبار والمشاهير منهم من كتاب وأدباء وفنانين وأساتذة، بل الحديث هو حتى عن الشخص “العادي” المتمكن من الاطلاع على الأنباء والقادر على البحث فيها وتحليلها وتفسيرها وإصدار حكم ورأي فيها. مرة أخرى… في زمننا هذا ومع سهولة التواصل ويسر الحصول على مصادر المعلومات نجد هذه الفئة في تكاثر. أصل وجود تلك الفئة من المهتمين هو وجود الأساس الفلسفي، وذلك بالطبع يشمل حتى الأديان (ما لم تتلوث بتعصب أو فئوية)، ومنها الدين الإسلامي الذي يدعو لحفظ الحقوق ونبذ الظلم وتحقيق العدالة والمساواة بين البشر.

طيب، هل تلك الفئة الأخيرة من “الإنسانيين” (بما أن لديها الأساس الفلسفي) تهتم حقا بجميع القضايا الإنسانية؟ المفروض نعم، لكن واقعيا لا! ككويتي مسلم مثلا يسهل عليك أن تتعاطف مع فلسطين، لكن هل ذلك التعاطف بنفس قوة تعاطفك مع النزاع في جمهورية الكونغو؟ ماذا عن أوكرانيا؟ طيب هل تتعاطف مع قضية الصيد الجائر للحيتان؟ لن أسأل عن رأيك بحقوق المثليين… أو حتى البدون! بالطبع لا يمكنك الاهتمام بكل شيء بنفس الوقت وبنفس القدر مهما كنت “إنسانيا”… لأنك إن فعلت فلن تعيش! بل إن عقلك يتخير من هذه القضايا بقدر القرب منها وبقدر الاطلاع عليها وعلى حيثياتها. هذا ينطبق على رأي الآخرين بالقضايا التي تهمك أنت، لعقود طويلة لم يهتم الغرب بقضية فلسطين، بالأسابيع القليلة الماضية فقط تولدت لديهم صحوة الاهتمام! ولذلك أسباب.

أول هذه الأسباب هو بالطبع الوسائل التثقيفية، وأهمها الإعلام بكافة صوره وأنواعه، التقليدي والاجتماعي. ثانيها هو فداحة القضية ذاتها، وهو أمر مرتبط بما قبله، ففداحة القضية يصحبها -غالبا- زخم إعلامي. سبب ثالث هو استيعاب الخطر، فإدراك الإنسان لوجود خلل في المنظومة الإنسانية والأخلاقية يجعله يستوعب هشاشة الأمان الذي يعيشه بحياته اليومية، ما الذي يمنع أن يصيبه هو شخصيا ما أصاب غيره؟! إن لم يهتم ويتحدث ويقاوم فما الضمان بأن نفس الظلم الذي يتعرض له الآخرون لن يتعرض له هو ليتحول هو ومجتمعه النائم يوما ما إلى “القضية” في ظل ذلك الخلل؟ وخوف أيضا بأن يكون هو ومجتمعه جزء من ذلك الظلم الذي يتعرض له الآخرون، شعور بالذنب بأنه قد يكون مشاركا بالظلم فعليا دون أن يدري… أو حتى معنويا بسكوته وتجاهله. أو قد تكون شعورا بالصحوة بعد سنين طويلة شعر فيها بأنه مخدوع ومظلل، وبدأت الآن تتكشف له الحقائق وتنجلي سحابة الجهل التي كان يقبع تحتها، فيبدأ بالربط والتحليل ومراجعة الماضي، ويسعى من بعد ذلك لتعديل مفاهيمه والحديث عنها بسبيل إجراء تصحيح لذاته ولمجتمعه.

كل ما سبق، وغيرها من الأمور التي لم يسعني ذكرها، أسباب تؤدي لاهتمام البشر بالأنباء المؤلمة. ظاهريا كلها أسباب معقولة ومنطقية وقد تبدو إيجابية، لكن إن نظرنا لها نظرة أوسع فإنها بكل صراحة ليست إيجابية على الإطلاق!

الأصل… هو أن لا نهتم! لا أقصد هنا أن نتجرد من الأحاسيس والتعاطف! لكن الأصل أن لا تكون هناك قضية مؤلمة نهتم لها أساسا! قد يكون كلامي هنا شاعريا ولا يخلو من السفاهة، لكن يجب أن يكون محور تفكيرنا أن الهدف الأسمى الذي يجب أن نسعى له هو أن نعيش نحن وكل البشر بحالة من الأمن والسلام والتناغم بحيث أن لا تكون هناك حروب ولا قمع ولا عنف ولا ظلم يصيب أيا كان، وبالتالي لا يكون هناك هم نسمع أنباءه في أي مكان، عندها نستطيع أن نعيش بسلام، داخلي وخارجي، ونركز بحياتنا على كل ما هو إيجابي وننهض بالبشرية جميعا. ذلك لن يحدث للأسف الشديد، لكن يجب أن نكون من الوعي بحيث أن نسعى للتفكير بهذه الطريقة، بدلا من أن نجهد أنفسنا بالاقتيات على الأنباء المؤلمة ويصبح الهم هو همنا ومسعانا، فذلك مرض مزمن ونوع من الإدمان المدمر!

عطش الدم

فئات المتعاطفين والمهتمين بالأنباء التي ذكرناها إلى الآن أمرها هين نوعا ما، حالها أهون من حال فئات أخرى معتلة بواحد أو أكثر من أعراض داء الاهتمام!

كما ذكرنا سابقا فإن الغالبية العظمى من المهتمين مؤمنون داخليا بصدق بأنهم ينتمون إلى الفئات السابقة بشكل أو بآخر، لكن قلة نادرة منهم قد يعترفون بأنهم جزء من الفئات التي سأذكرها الآن، وبالغالب لا يدركون أنهم منها أساسا… أو لا يعلمون بوجودها إما إنكارا أو سفاهة!

لا أستطيع ترتيب تلك الفئات من حيث درجة السوء، لذلك قد يبدوا كلامي عشوائيا لأن ملاحظتي لها كانت تتم اعتباطيا أثناء متابعتي لأحوال المهتمين من حولي. لكني أستطيع أن أحدد أسوأ تلك الفئات دون منازع… وهم الاستغلالييون.

للاستغلالية أنواع عدة، لكن أسوأها هم من يركبون التعاطف مع قضية عادلة كمطية لتحقيق مصالح مباشرة على حساب آلام البشر. قد لا يعجبك هذا الكلام، وقد أتهم إن قلته بالعمالة أو التخاذل أو الخيانة، لكن نعم أقولها بكل ثقة، هناك من يتعمد نشر الأنباء الموجعة، بل وحتى اختلاقها، لأنه مستفيد منها. هناك من يستغل تلك الآلم ليكسب تعاطفا معه لم يكن ليحلم به! الناس باندفاعهم مع موجة التعاطف مع الضحايا يتجاهلون أحيانا أن حتى الطرف المستضعف ليس حقا بتلك البراءة، فلا بأس بأن تكون ظالما -قليلا- إن كنت ضحية ظلم أكبر. ليس هنالك خير مطلق كما أن ليس هنالك شر مطلق، تلك هي طبيعة البشر، عندما نختار الوقوف بصف فئة ما فذلك لأننا نسعى بحسن نية لأن نحقق “أعلى قدر” من العدالة، فواقعيا ليس هناك عدالة مطلقة إلا بالأحلام… والروايات والأفلام السينمائية، إن ركزنا تفكيرنا ربما سندرك ذلك، لكن بعض الناس متأكدون من ذلك بيقين، ولديهم من القدرة ما يكفيهم لتمكينهم من استغلال تلك المساحة الرمادية من طبيعة المشاعر البشرية لمصلحتهم. تلك الفئة من الاستغلاليين موجودة دائما على مر التاريخ، تستسهل التخريب والتدمير طالما أنها تجد من يبرر لها ويتعاطف معها تحت أي مسمى، فإما يرفع صوته بتشجيعها أو على الأقل بالصمت عنها مقابل رفعه ضد الطرف الآخر طالما كان أكثر بشاعة منها. هي استغلالية ميكافيلية تهدف لأن يبرر الناس أفعالها أو يسكتوا عنها بحجة أن هناك هدف وقضية أكبر يجب التركيز عليها، ومن قد يحاول ملاحظة تلك الأفعال فيا ويله!

هناك أيضا من يقتات على الأزمات والمشاكل. أثناء جائحة كورونا مثلا هناك من كان يتغذى على مخاوف الناس وقلقهم، ويستغل ذلك الخوف لتمرير أفكاره أو تسويق بضائعه، وذلك ينطبق على كل أزمة. تجار الحروب والأزمات موجودون في كل زمان ومكان، حاضرون لسد أي حاجة تنتج عنها… بمقابل مادي أو معنوي. كل يدعي أن عنده الحل، ولديه البديل، وأنه أفضل من غيره، والناس في ظل خوفها وإحباطها وتحت تأثير عواطفها المتأججة ستصدق أيا من كان طالما أظهر أنه في صفها، وفي ظل اليأس تتنشر فكرة “يالله… على الأقل هؤلاء أفضل من غيرهم!” ويتم الرضا عن القليل، طالما أن ذلك القليل يوافق المشاعر ويهون عليهم نفسيا على الأقل. الأخطر من ذلك هو أنه في ظل ذلك الخوف واليأس والإحباط يتمتع هؤلاء الاستغلالييون (بأنواعهم المختلفة) بحصانة شعبية لا تبرير منطقيا لها، ويصبح انتقاد أعمالهم وأفكارهم وقراراتهم وجشعهم المحتمل من المحرمات شعبيا لدى البعض. من يقوم بذلك النوع من الاستغلال هم تجار، ليس بالضرورة أن تكون تجارتهم مادية، بل يمكن أن تكون فكرية. يركب هؤلاء التجار موجة التعاطف ويستغلون مشاعر الجماهير المتأججة للظهور بدور البطل المخلص، يدسون أفكارهم وأيديولوجياتهم بين نبأ وآخر لعلها تجد لها ملتقطا، وأحيانا تجد ذلك الملتقط إن لم يكن حالا… فربما بعد حين، بالمستقبل ربما عندما يتذكر الناس ما حدث فإن موقفهم “البطولي” سيكون مسجلا ويمكنهم الحديث عنه بالمقابلات والبرامج الوثائقية والبودكاستات، صوتهم وحدهم… لا صوت من تبعهم ولا من سار معهم.

نسمع بالأدلجة، ولكننا بأحيان كثيرة لا نقوى على الاعتراف بوجودها… خاصة إن شعرنا بأنها من صالحنا. عندما يكون الإنسان في حالة ضعف وعجز فإنه يسهل أن يُستغل، خاصة من قبل المستغلين المحترفين ممن يعرفون حيل وألاعيب الاستغلال والتأثير. سأتجرأ و أعطي أمثلة. لهذا السبب نرى بأن الدعوات الدينية يسهل انتشارها في المقابر ومجالس العزاء، أو بمصاحبة الحملات الإغاثية لضحايا المجاعات أو المنكوبين، وذلك لأن الناس في تلك الأماكن وتلك الأجواء يكونون بأضعف حالاتهم ويسهل التأثير عليهم عند تقديم الدين كملاذ وملجأ ومنج لهم في محنتهم وابتلائهم. فهل شاهدنا دعوة دينية في بنك مثلا أو في معرض للعطور أو السيارات؟ لا أنتقد الدين بتاتا هنا، ولا الدعوة الدينية، لكنه مجرد مثال من حياتنا. لماذا تتسابق الأحزاب والتيارات السياسية على نشر أفكارها المختلفة بين طلبة الجامعات؟ أليس ذلك بسبب حالة الحيرة والضياع الفكري والخوف من المجهول الذي يصيب الشباب في مقتبل حياتهم والتي خلالها يسعون للبحث عن معنى لحياتهم؟ الشاب يعاني من الوهن الفكري في الجامعة كما يعاني من فقد عزيزا من الضعف العاطفي في العزاء، وكذلك الجماهير تعاني من الضعف والوهن والانكسار وقلة الحيلة عند متابعتها للأنباء، فتتشبث بأي بارقة أمل قد يقدما من يطرح نفسه كبديل مخلص بيده حل ما أصابها من أزمات… وتلك هي الأدلجة.

ترند

الاستغلال والتكسب من الأزمات ومن المخاوف ليس بالضرورة أن يكون ماديا، خاصة في وقتنا الحالي. عملة التكسب قد لا تكون بالدولار أو الدينار، فاليوم لدينا سلعة تسمى… المحتوى. مثل جميع المسائل الأخلاقية لا نستطيع دائما أن نصدر أحكاما قاطعة على الناس فنقول بأن هذا شخص يتكلم بإخلاص وذاك منافق لا يتحلى بالصدق، ولكن في بعض الأحيان يمكننا التمييز. ليس كل من يتحدث ويعبر وينشر ويجتهد لديه نية صادقة وبريئة دون طمع بلايك أو رتويت أو شير أو سبسكرايب أو فولو! والناس من جميع فئات المتعاطفين لن يتوانوا عن ذلك في كثير من الأحيان بنية حسنة، وذلك أحيانا يكون أمرا جيدا، لكن ليس دائما. هوس الشير واللايك أمر خطير في بعض الأحيان، فمع الاندفاع بهما تمر الكثير من الأمور دون تحقق أو تحليل مما قد يساهم في نشر أمور خاطئة -معلوماتيا أو إعلاميا- مما قد يضر القضية أكر مما ينفعها. “المنصة الفلانية أغلقت حسابي لأني ذكرت الحقيقة!”، “منشوراتي تتعرض لهجوم غير مبرر، ادعموني بالشير وبالتعليقات!”… تواضع يا أخي! إن كان معك حق فسيحمل الناس رسالتك دون طلب! ناهيك طبعا عن من يطلب الدعم المادي ليستمر بنشر الأخضر واليابس من المعلومات… والناس في ظل يأسها وحماسها تصدق وتدعم دون الوافي من التفكر.

وبالحديث عن هوس اللايك والشير نتحدث عن فئة أخرى لها خطر مقارب، وهم أتباع “الترند”. لا أنكر أن تحول أي قضية إلى ترند أو نزعة شائعة أمر يفيد القضية. فائدة الترند هي أنها توصل الفكرة أو المعلومة لأكبر عدد من الناس، والمعلومة أمر جيد، تنبه الناس لكي يبحثوا ويتعلموا ومن ثم ينقاشوا القضية المطروحة. لكن عيب الترند بحد ذاته أمران؛ أولا أنه أمر سطحي، وثانيا أنه مؤقت. اختزال القضية على شكل شعار أو رمز أو حتى أغنية أو رقصة أمر يسطح القضية في بعض الأحيان. إن توقف الناس عند هذا الترند دون تعمق وتدقيق بالأسباب والدوافع وأصل المشكلة ودون نقاش لها ومحاولة حلها بشكل جذري وفعال فإن ذلك سيخلق جمهورا ركيكا لها، جمهور لايقدر على مواجهة أحد، وجمهور لديه إحساس “أنا سويت اللي علي!”. مرة أخرى ذلك أمر يظل إيجابيا وأفضل من الجهل التام، لكنه لا يخدم القضية على المدى الطويل، وذلك هو الهدف الذي يجب أن نسعى له. الترند بطبيعته دائما مؤقت، ليس هناك ترند دائم لأنه حينها لن يكون “ترندا”. نسيان الجماهير لقضية معينة بمجرد بروز غيرها أمر محبط، خاصة لمن يعيشون آثار تلك القضية، وذلك أمر وارد بشكل يسير وسريع بسبب الطبيعة البشرية وطبيعة التواصل الاجتماعي أولا، وأيضا بنفس الوقت لأن هناك من يدرك تلك الطبيعة وقد يتعمد إلهاء الناس بترند آخر لينسي الناس ويشتت اتنباههم، وذلك أمر لا يمكن محاربته عن طريق كثرة النشر بحد ذاته، بل بنوعية النشر. التركيز على ترند أغنية أو رقصة أو “قَطة” لغوية أو رمز يوضع بالأفتار أمر جيد لحظيا، لكن الأفضل والأهم هو التركيز على نشر المعلومة العميقة بيسر، فالمعلومة والحجة والمنطق هي ما يغير قناعات الناس وطريقة تفكيرهم، ويربطهم بالقضية ويكسبهم في صفها على المدى الطويل، بل ويخلق أجيالا واعية تستطيع الدفاع عنها في أي وقت وأمام أي أحد وتتذكرها مهما تغيرت وتبدلت الترندات.

بين القضية والحديث عنها

وياليت القضايا تنتهي بنهاية الترند!

الهدف الأسمى لأي حملة إعلامية هي أن تنتهي هذه الحملة! أن تصل لمرحلة لا نحتاج فيها لأن نناقاش القضية ونتحدث عنها وننشرها للناس… لأنها حُلت. عندما نستمر بنقاش ومتابعة قضية مثل القضية الفلسطينية وتكون همنا لخمس وسبعين سنة فذلك أمر سيء، كذلك الأمر عند نقاشنا المتكرر لقضية البدون، أو الإسكان، أو زحمة وحالة الشوارع، وغيرها من القضايا التي لا يبدو أن لها حل، فذلك دليل على أن نقاشنا الطويل لها نقاش عقيم وليس لها نهاية، وذلك أمر محبط ويدل على وجود خلل كبير. هدف النقاش يجب أن يكون حل القضية، وليس استمرار النقاش بحد ذاته دون هدف أو نتيجة. بمعنى آخر، كما نضرب كمثل، الهدف أن تتكدس الأموال ببيت مال المسلمين لأنه لم يعد هنالك من فقراء، وأن نتوقف عن بناء المستشفيات لقلة المرضى! كمثال آخر نرى بعض القضايا التي كانت سائدة ومنتشرة قبل حين من الزمن بكثرة لكننا توقفنا عن الحديث فيها… إيجابيا. قضية ثقب الأوزون مثلا، كانت قضية كبيرة وكانت حديث الناس خلال فترة نهاية القرن العشرين، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك الثقب الآن، السبب؟ لأنه صاحب كل ذلك النقاش أفعال وقرارات أدت بالفعل إلى بدء ذلك الثقب بالالتئام، فأصبحت القضية أقل أهمية من غيرها اليوم، فما أجمل ذلك، وما أجمل أن تسير جميع قضايانا إلى الحل حتى نتوقف عن الحديث عنها ونركز على غيرها.

القدرة على التفرقة بين القضية ذاتها وبين الحديث عن القضية أمر هام. نعم، هناك فئة من الناس هدفها هو الحديث عن القضية بحد ذاته، وتتمنى أن لا يتوقف ذلك الحديث بأي شكل من الأشكال لأسباب عدة قد لا تتعلق بالقضية ذاتها. الحديث عن هذه الفئة صعب، لأنها فئة حساسة ومتعبة بالنقاش. لا يهمني هنا أن أوجه أصابع الاتهام لأي أحد، فالله أعلم بنياتنا منا، بل هدفي أن ألاحظ وأطرح وجهة نظر، لعل كلامي يساهم بنشر نوع من الوعي، وعي بما نراه ونسمعه، ووعي بما نقوله ونكتبه نحن بأنفسنا، لذلك سأحاول أن أصيغ كلامي التالي بنوع من الحذر.

كما ذكرنا في بداية هذا المقال، الاعتياد على الأنباء الموجعة أمر خطر. أن يعتاد الناس على الأنباء المتوالية من عنف وقتل وتدمير فذلك يعني تحطم نفسياتهم بعد سلسلة من الصدمات، ويعني أيضا استمرار معاناة أصحاب القضية لأن الناس من حولهم دخلوا مرحلة الاستهانة بآلامهم، ومرحلة تحولهم من بشر إلى مجرد أرقام تذكر في الأخبار. ذكرنا كذلك أن هدف نقاش القضية الأسمى هو إيجاد حل لها، فماذا يمكن أن يحدث إن طال الأمد ولم نصل إلى حل؟ الناس من طبيعتها الاعتياد على المآسي، فكيف يمكن أن نكسر ذلك الاعتياد والملل؟ أسهل شيء… بالمزيد من المآسي!

لا أحد يتمنى المزيد من المآسي، صح؟ يؤسفني أن أقول… لا مو صح! باطنيا هناك صوت بداخلنا نحن يتمنى أن تستمر المعاناة، فيظهر ذلك “الآخر” المعتدي بشكل أوحش وأبشع ويظهر المظلوم أكثر انكسارا وأكثر استجداء للعطف! هناك صوت يقول “يجب أن لا يتوقف الحديث عن القضية! إن توقفنا عن الكلام عن المأساة فإن الناس ستنسى، إن اعتدنا على “الأرقام” أو انخفضت تلك الأرقام أو لم نرصد الأرقام بشكل أفضل فإن زخم حديثنا سيتباطأ. لا بد أن يستمر الحديث حتى يتحرك الناس ويتعاطفوا معنا، فما الحل؟ حتى إن وصلنا لمرحلة توقف الحديث فيجب أحد أن يفتعل ما نسترد به انتباه الناس إن اقتضى الأمر، فذلك أمرر مبرر لتحقيق غاية أعلى.” من شبه المستحيل أن نقول هذا الكلام علنا، ولكن بلاوعينا ربما تمر منه بعض الخواطر على النفس، أو ربما نعبر عن بعض عباراته بصياغة أخرى مخففة أو بها مداراة أو تورية. الأكيد أننا في بعض الأحيان قد نتقبل بعض تلك الأفكار إن قدمت لنا بقالب عاطفي أو أدبي أو سياسي أو ديني يصورها لنا على شكل أفكار سامية، وقد نكون بالفعل مؤمنين بها بصورتها الأسمى ولا نقبل أو نتجرأ على كسر قالبها المثالي لأنه أمر زرع فينا وبثقافتنا على مدى طويل جدا، وكسر تلك القوالب أمر مرعب. لكن إن رجعنا لحديث النفس الذي أوردناه سنجده بصورة ما يعبر عن نفس غايات الحديث “السامي” ولكن بصورة مجردة ومعراة.

قبول استمرار الحديث عن المآسي ونقل أنبائها بشكل مجرد وعشوائي غير مدروس ودون نقد وتحليل وهدف يبررها البعض بأنها وسيلة لجذب تعاطف الآخرين مع القضية، وتلك فكرة مرعبة! معاناة الناس ليست وسيلة تعليمية! لم علينا أن ننتظر أن تقع مصيبة حتى نتحرك وننفر لتعريف الناس بقضايانا والتذكير بها؟ أين كنا طوال أوقات الهدوء والاستقرار… النسبي؟ أم أننا نحن من كنا لاهين ونحن من احتجنا للموت والقتل والعنف والدمار ليذكرنا بأن هناك من يعاني ويحتاج لمن يقف معه؟ انتظارنا للمآسي حتى تقع هي الكارثة الإنسانية الأصلية، وما يحدث لتذكيرنا بعد صمتنا وتجاهلنا ولهونا هو نتيجة لذلك الانتظار. والأخطر من ذلك هو تعمد تسعير العنف والدمار والحروب وتشجيعه بغرض إحداث ضجيج يصحي الناس من غفلتهم. وحديثي هنا ليس عنا نحن وحسب، فما نتحدث عنه هو حال البشر عموما، والمقزز أكثر أن هناك من يدرك تلك الطبيعة البشرية ويفقهها جيدا، ونجح الكثيرون باستغلالها مرارا وتكرارا على مر التاريخ ولغاية اليوم، وسيستمرون باستغلالها طالما كان الناس في غفلة، وكم يؤسفني ذلك.

مرض

فئات المهتمين والمتعاطفين لا تقف عند هذا الحد، فبعض تلك الفئات إنما هي ضحية أمراض نفسية واجتماعية تتجاوز تلك الحدود، أو ربما تختلط بها. شدة الحماس لقضية ما قد تدخل أحيانا في إطار التعصب. إحدى تعريفات التعصب هي أنه الاندفاع بمجهود مع نسيان السبب، وتلك حالة بعض المتحمسين من المهتمين ببعض القضايا، من السهل عليهم فقد البوصلة التي توجههم نحو الهدف مما يؤدي لتشتت أفكارهم وتضييع مجهودهم، فتراهم باندفاعهم في سبيل قضية ما يبدؤون بتوجيه أصابعهم تجاه اليمين والشمال عوضا عن الإشارة للمتهم الواقف أمامهم، وفي بعض الأحيان يبحثون عن أي فرصة لاختلاق الجدل والنقاش والنبش في كلام الآخرين لتصيد ما يمكنهم انتقاده أو مهاجمته أو السخرية منه للظهور بمظهر المنتصر . يعتبر البعض ذلك التعصب أثر من آثار بعض الأمراض النفسية أو اختلالات الشخصية، فالشخصية الضعيفة المتعبة قد تنجرف بحماس يقترب من التعصب بقضية ما لأن ذلك أمر يجعل صاحبها يحس بالأهمية، كما أنها تعتبر القضية مجالا لتفريغ الغضب المكبوت ولإلهاء النفس عن مشاكلها الأخرى. لا أستطيع الإطالة والتفصيل في هذه النقطة لأنها بحاجة لمختصين ولأنها من الأمور المختلف عليها حتى لدى هؤلاء المختصين، لكنها مسألة يمكن ملاحظتها بشكل متكرر.

هوس الإحساس بالأهمية من أمراض عصرنا الحالي، فحين تكون حاملا للواء الدفاع عن قضية وتجد من حولك من يساندك ويؤيدك أو يثني عليك فذلك رافد من روافد السعادة. نعم هي سعادة بأن تدافع عن حق وتجد من يقف بصفك، لا بأس في ذلك، ولكن مع الاندفاع فإن الأمر قد يتجاوز ذلك الأمر ويتحول إلى نوع من النرجسية. الدخول بإطار النرجسية والغرور يتم عادة بالتدريج، مثل أغلب العقد النفسية، فقد يبدأ الأمر بالتعاطف الحقيقي ولكنه مع مرور الوقت يصبح تعاطفا مرضيا، وبالغالب فإن الشخصية ذاتها هي أساس العلة. النرجسي يبدي تعاطفا مع الضحية و في باطنه نية غير ظاهرة بالتفضل عليها. عندما تتعاطف مع شخص محتاج لهذا التعاطف فإنه، ومن يتفق معه، سيميل لك ويشعر بامتنان طبيعي، فإن كنت تفتقد شعور الامتنان هذا ستسعد بالأمر وكأنه جرعة من مخدر! مع الوقت ستدمن شعور الامتنان ذاك ولن تستطيع العيش دونه، وتعتبر عدم الحصول على رد الفعل الذي ترغب به نوعا من الجحود والخذلان وضياع الجهد، شعور “الشرهة علي اللي قاعد أتكلم عنكم!”… رغم أنه أمر طبيعي يتماشى مع طبيعة البشر ومقدرتهم – ورغبتهم – على التعبير عن شعور الامتنان ذاك.

مرض النرجسية لا يخص الأفراد وحسب، بل قد يرتبط بالفكر القومي الجمعي. القومية بحد ذاتها نوع من الأمراض الخطيرة كما تحدثت عنها قديما، وهي نوع من التعصب الذي يصيب المجتمعات ويدفعها لفكرة ضرورة أن يصبح الجميع -قهرا إن تطلب الأمر- وحدة واحدة لا يجب أن تختلف فيها الأفكار والآراء والتصورات، فتفرض إلغاء الفردية والتركيز على الفكر الجمعي. بحالتنا هذه نجد تأثيرها على شكل نوع من التفاخر “بإنجازات” الوطن (أو القبيلة أو الجماعة أو الطائفة أو الحزب) الإنسانية، فالحركة الإنسانية تصبح نوعا من البطولة التي تستحق الاحتفاء بها وليست مجرد واجب لوجه الله لا ينتظر عليه جزاء ولا شكورا، أي أن الهدف أن نصبح كمجتمع “أسود الإنسانية” وأفضل الناس فيها! مرة أخرى، هو أمر جيد أن يتسابق الناس بالخيرات، لكن أفضل تلك الخيرات هي التي لا يدري الناس عنها، لكن عندما تفاخر بمواقفك وبأعمالك الخيرية وتتفضل على الغير فإن ذلك عرض من أعراض الإصابة بالغرور، والغرور لما يصيب… مشكلة.

الغرور القومي ضرره لا يؤذي الضحية وحسب، بل قد يتحول إلى نوع من التفاخر والتعالي على أقوام يعتبرهم المغرور بمنزلة أقل منه. المتعاطف المغرور يسهل عليه أن ينسى القضية وينسى الضحية ويصب مجهوده ويحرك عاطفته تجاه من يراه أقل منه إنسانية، عوضا عن أن يوجه كلامه وأفعاله ضد الظالم والمعتدي يسهل عليه أن يوجهه تجاه من يراه لا يقدم للقضية قدرا كافيا من الدعم… برأيه. قد يبرر المغرور هجومه على ذلك الآخر الأقل إنسانية منه -برأيه- بأن ما يقوم به نوع من التشجيع له لكي يحذو حذوه، أو أنه بهجومه على ذلك الآخر فإنه يدفع الضرر عن المظلوم، وسأحترم هذا الكلام من حيث المبدأ، لكن رغم احترامي فإن الضرر من ذلك الهجوم قد يكون في أحيان كثيرة له ضرر أكثر من النفع. يمكننا الحديث عن إثارة العصبية القومية بين الدول والشعوب والجماعات بسبب هذا التفاخر، عندما تعمم هجومك على شعب أو جماعة بأكملهم بسبب مواقف أفراد منه، أو حتى حكومته، سواء كان ذلك الهجوم مبررا أم لا، فإن ما ستجنيه من ذلك هو استثارة ذلك الشعب وتحريضه على الهجوم المضاد عليك… وعلى شعبك، وآثار الهجمات تلك ليست آنية فقط بل قد يمتد شعور الحزازية والفرقة ذاك لفترات طويلة وقد يتفاقم ويكبر، ومن المستفيد من ذلك غير المتسبب بالمشكلة الأصلية؟ إن كنت أنا ظالما فإن أقصى طموحي هو أن يختلف المظلومون ومن قد يساندهم وينشغلوا بأنفسهم ويرد كيدهم في نحرهم! لا أبالغ إن قلت بأن عصبيتنا وقوميتنا هذه أحد أهم عوامل ضعفنا وأسباب طول عمر أزماتنا المتكررة، ننسى أصل المشكلة ونهاجم بعضنا البعض بنعوت التآمر والخذلان والعمالة والخيانة، لماذا؟ لأننا مغرورون بأنفسنا، كل طرف يرى نفسه الأفضل والأسمى والأعدل والأقوى والأجمل من الآخر… فتضيع الطوشة وينسى صاحب القضية الأصلي. وحديثي هنا ليس عن الحكومات ولا عن أصحاب القرار، فهؤلاء لا يهرولون عبثا، بل هم يراقبون ويعون ما يحدث، ويعرفون متى ومن يشجعون، ومتى يتدخلون إن اقتضى الأمر، فلهم حساباتهم ولهم مصالحهم بكل ما يجري. كما لا أتحدث عن المستفيدين من ذلك الغرور القومي، فهؤلاء يشبهون مغني الحفلات الذي يستغل تفاخر الجماهير عند تنافسهم على من يقدم أكبر “نقطة”! حديثي هنا عني أنا وأنت من الشعوب التي تتابع الأنباء وتتفاعل معها، هم من يجب أن يحسبوا حساب كلامهم ويوجهوا جهودهم بوعي وتركيز لتحقيق أفضل فائدة وتأثير بأقل ضرر، لا أن تتبد الجهود وتتدمر العلاقات أثناء الاندفاع القومي… باسم الخير.

والحل؟

كأن قفلناها؟ يعني نتوقف عن متابعة ونشر الأنباء؟ لا طبعا، تابع وانشر يا أخي العزيز، الأمر ليس ثنائيا… إما ننشر أو لا ننشر! أعتذر إن كان جل كلامي في هذا المقال يبدو سلبيا ومتشائما، لكن المقصد ليس ذم الأنباء المزعجة وكل ما يتعلق بها، بل ضرورة تداولها بوعي وذكاء. الهدف أن نعرف ماذا ننشر وكيف، وأن لا نقرأ الأنباء كما هي بل ندرك ما خلفها. أن نعرف بأن ليس كل ما يقدم لنا بغطاء سامٍ وإنساني هو كذلك، أن لا نساق لخدمة المستغلين وأصحاب المصالح بسذاجة… أو حسن نية. ندرس أنماط المتفاعلين لنفهم أهدافهم، ومن ثم نجيد التعامل معهم. لا أقصد كذلك أن نجعل ذلك التصنيف هدفنا ومبتغانا، لا نستخدمه كوسيلة للتشكيك بالنوايا أو التصيد أو الاحتقار أو الهجوم على البشر، ليس ذلك الهدف. هي ملاحظات، ومعلومة قد تكون مفيدة لنا، لعقلنا ولنفسياتنا، فالعلم بالشيء دائما أفضل من الجهل أو التجاهل.

نعم هو أمر مؤلم عندما ندرك بأن ليس جميع الناس خيرين وصادقين وجهودهم ذات منفعة، لكن تلك هي طبيعة البشر شئنا أم أبينا، العزاء هو أن الأمر نسبي وليس مطلقا. حتى أنفسنا، أنا وأنت، قد تداخلنا بعض الأفكار السلبية مما قد ذكرت دون أن ندرك ما هي، لكن إن علمنا ما تأثير تلك الأفكار علينا سنصحح من أنفسنا ونراجع نياتنا ومن ثم قراراتنا قبل أن نقدم على الضغط على زر الإعجاب أو المشاركة. معرفتك بأن ليس كل ما تقرأه أو تشاهده أمر طبيعي يخفف حتى الضغط النفسي عليك وقد يقلل الألم والاكتئاب، فقط تذكر بأن لا أحد مستفيد من اكتئابك… وإن حاول البعض تصويره بأنه جزأ من الحل! ماذا يستفيد المظلوم وصاحب القضية من اكتآبك؟ وبماذا ينفعه حزنك؟ ما ينفع هو قوتك ووعيك وذكائك ونظامك، أن تعرف أن تقرأ المعلومة وتحللها وتبني عليها فعلا يحقق فائدة ولا يتسبب بضرر… قدر الإمكان.

هناك جملة تتكر بما معناه “لا تتوقف عن الحديث عن فلسطين!”، ورغم كل ما ذكرت في هذا المقال فإني أتفق معها، لسببين. أولا لأن المتابع الواعي والمثقف والجاد إن توقف عن الحديث فإنه سيترك الساحة للمتابع العاطفي والمتعصب والجاهل. نحن بحاجة لمزيد من الوعي، لمزيد من المعلومات والحقائق والحجج مما يؤثر بالناس إيجابا ويشكل جبهة مضادة لفيالق السلبية. السبب الثاني هو أن الصوت فعلا يجب أن لا يسكت حتى لو انفرجت الأزمات الوقتية. علو الأصوات وقت الأزمات ووقت تصاعد العنف والدمار أمر طبيعي، ما هو غير طبيعي هو أن تختفي تلك الأصوات العالية مع الانفراج المؤقت لها أو مع طول الأزمة وملل الناس منها وانشغالهم بغيرها وتناسي أن السبب الرئيسي لها لم يزُل. توقف الحديث عن المشاكل بشكل عام هو نتيجة طبيعية كما ذكرنا من قبل، وهو نتيجة إيجابية تدل علي انفراجها، لكن توقفه دون ذلك الانفراج الجذري يجعل من الأصوات ليست إلا عبثا.

الحديث الإيجابي العاقل يجب أو يوجه بصياغة سليمة وهدف واضح ولجمهور معروف سلفا. لا داع للإطالة في شرح ما أقصده لأنني تحدثت عن ذلك الأمر في مقالات سابقة بإسهاب. الطرح السلبي للقضايا، بغض النظر عن نية أصحابه، قد يضر أكثر مما ينفع، قد يسبب كآبة ومللا وغضبا، وقد يستغله البعض بدهاء وخبث رغم إخلاص المثيرين لذلك الطرح وصدقهم. الحل الأمثل هو أن تتبنى الطرح الإعلامي والتوجيه الثقافي جهات منظمة على درجة عالية من الذكاء والوعي والثقافة والعلم والاطلاع على أصول العمل الإعلامي وبتمويل سخي وإدارة شفافة ومنظمة، وذلك ليس بأمر مستحيل ولا بالغ الصعوبة.

العمل الشخصي الفوضوي لا يمكن أن يحقق هدفا بعيد المدى، مفيد في أوقات وظروف معينة ولا أشك في ذلك، ولكن دون التوجيه والتنظيم فإني لا يمكن أن أثق به ولا أعتمد على نتائجه. وكذلك لا يعتمد على تحركات المنظمات والجهات السياسية والدينية لأنه لا يمكن ضمان توجهاتها ونواياها وأهدافها ومصالحها. نعم قد نلاحظ على وسائل التواصل الاجتماعي أفرادا يؤمنون بقضية ويتحدثون عنها من حين لآخر بحماس وبشبه ثبات، لكن نشر هؤلاء الأفراد عن القضية بوستا أو اثنين بين الحين والآخر وسط منشوراتهم عن هواياتهم وأخبار أبنائهم وآخر المطاعم التي زاروها أو حتى الكتب التي قرؤوها هو أمر لا يعول عليه! مهما كان الفرد مؤثرا ومشهورا ومحبوبا فإن تبنيه للقضية -رغم إيجابيته- لا يمكن أن يكون بقوة التبني المؤسسي لها. الفرد متغير، حتى أحبابه قد ينقلبون ضده في يوم ما، أو يملون حديثه، وينقلبون حتى على أفكاره وقضاياه، وقد يغير هو آراءه… بل قد يموت الفرد! بينما المؤسسة ثابتة، لها أهداف وتوجهات وخطط واضحة لا تتغير بتغير الأفراد، وهنا يبرز الفرق.

من الطبيعي جدا أثناء الأزمات أن تنتشر بين الناس ثقافة قد تبدو في ظاهرها إيجابية. عند الأزمات يظهر علي السطح “ما يشبه الوعي”، وعي وهمي، لا يمكن لأحد أن يقنعني أن تلك الثقافة إيجابية الظاهر أمر جدي ولا أنها تغير حقيقي بالمجتمع! كم من أزمة أشعرتنا بأننا باطنيا بخير، وأن حياتنا ستتغير من بعدها؟ فهل فعلا تغيرت؟ أم أن الطبع غلاب؟ أم أن هناك من هو أشطر منا كشعوب ولديه السلطة والقدرة والمكر كي يعيدنا إلى ما كنا عليه من تجهيل وتسخيف وضياع… وبؤس؟ ربما الأمر خليط من الكل، شعوب ضائعة مع التيار وأصحاب سلطة (سياسية وتجارية وفكرية) ميكافيليين يجيدون السيطرة والتحكم لتحقيق مصالحهم الخاصة، لكن فوق ذلك كله، وسبب تلك الدوامة اللامنتهية من الوعي الوهمي والضياع الحقيقي والجوهري… هو الفوضى!

في عز صدمتنا بجائحة كورونا كتبت مقالا تحدثت فيه بوضوح وتفصيل عن كيف غيرت تلك الأزمة ثقافة الناس، خاصة ثقافتهم الاستهلاكية. أثناء تلك الأزمة كنا موقنين بأننا يجب أن نتغير، بل أننا بالفعل تغيرنا ولا يمكن أن نرجع لسلبيات ما قبل الكورونا من فكر استهلاكي واقتصاد هش كعجينة السمبوسة! أدركنا بالفعل بأننا أشطر من التجار، لكنه كان إدراكا فوضويا وهميا، وغلبونا التجار! كتبت ذلك المقال وأنا أرى بعيني تلك التغييرات الإيجابية التي طرأت على فكر الناس وحديثهم وأفعالهم، كان الأمر أشبه بعالم يوتوبي مثالي مرئي وموثق، لكن رغم ذلك، بنهاية المقال، لم أتفاءل… كما أني لا أتفاءل اليوم! كان لدي آمال، مثل آمالنا جميعا في خضم نشاطنا وتفاعلنا مع أي أزمة، بأن هذه المرة “غير”، بأن تغييرا حقيقيا سيحصل، بأن هذا الجهد الذي بذل سيأتي بنتجية وحل حقيقي، بأن هناك قرارا سيتخذ ونظاما سيقر، لكن من نخادع غير أنفسنا؟ الآمال شيء والواقع شيء آخر، ومع كل أزمة وكل اضطراب بالمجتمع تتكر نفس السلسلة من الصدمة والوعي الوهمي ومن ثم النسيان والعودة للضياع، لأن الوعي لم يتأصل والجذور لم تعالج، لأننا نبحث عن الحلول الأسهل والأسرع، لأننا نعشق المخدر السريع ولا نرتضي لأنفسنا القليل من التعب في سبيل إيجاد نظام حقيقي نسير عليه في حياتنا، وفي ظل فوضانا لن نجني غير خدر زائل، بعده سيعود الألم، ويستمر النباح الأبدي.